Trop souvent reléguées aux marges des récits officiels, des femmes congolaises audacieuses ont pourtant joué un rôle clé dans la conquête de l’indépendance de la République démocratique du Congo, proclamée le 30 juin 1960. Pionnières, elles ont pris part aux luttes nationalistes, parfois en première ligne, parfois dans l’ombre, mais toujours avec détermination.

Après l’indépendance, alors que le pays vacillait sous le poids des crises (rébellion muleliste, sécession du Katanga, instabilité politique), ces femmes sont restées actives. Leurs voix ont porté dans les sphères politiques, sociales et communautaires. Elles ont œuvré avec courage pour la réconciliation et la paix, tissant des réseaux de solidarité, initiant des dialogues et posant les jalons d’un avenir plus stable.

Longtemps ignorées par les grands récits historiques, ces leaders féminins méritent aujourd’hui d’être reconnues pour leur contribution inestimable. Voici quelques-unes de ces figures majeures, actrices de l’ombre mais architectes de l’Histoire congolaise.

Marie José Sombo, « une Ève noire »

Née en 1945, Marie-José Sombo fait ses premiers pas dans le monde des médias à une époque où la voix des femmes était encore étouffée dans l’espace public congolais. À seulement 16 ans, elle devient speakerine à Radio Léopoldville, une prouesse pour une si jeune femme, et une première pour une Congolaise noire dans un univers encore largement dominé par les hommes et par la colonisation.

Quelques années plus tard, elle rejoint la rédaction du journal L’Avenir, où elle se distingue comme la seule femme journaliste noire de son temps. Dans les colonnes de ce journal influent, qui publiait chaque jeudi un supplément intitulé Actualités africaines, Marie-José Sombo côtoie des figures majeures du journalisme congolais comme Jean-Jacques Kande, Antoine-Roger Bolamba, Gabriel Makoso, Philippe Kanza ou encore André Genge.

Mais ce qui fera d’elle une pionnière, ce sont surtout ses chroniques féministes, audacieuses et visionnaires. Bien avant que la cause des femmes n’entre dans les débats politiques au Congo, elle dénonce l’invisibilisation des Congolaises dans les sphères de décision.

En avril-mai 1956, alors qu’une délégation de 16 Congolais, dont Patrice Lumumba, séjourne à Bruxelles dans le cadre d’une visite politique, Marie-José Sombo s’indigne dans ses écrits : aucune femme noire n’a été conviée à faire partie du voyage. « Comment expliquer, se demande-t-elle, qu’aucune Ève noire n’ait été invitée à faire partie de cette délégation de visiteurs ? »

Par cette prise de parole, elle brise un tabou. Elle rappelle que les femmes aussi ont un rôle à jouer dans la construction de la nation — non comme simples accompagnatrices, mais comme actrices à part entière de l’Histoire.

Maria N’koi : la guérisseuse insoumise qui défia l’Empire

Bien avant l’indépendance, alors que le Congo était encore sous le joug du régime colonial belge, une femme allait marquer l’Histoire par sa bravoure et sa résistance. En 1915, dans l’ouest du pays, Maria N’koi, guérisseuse charismatique et redoutée, prend la tête d’un mouvement insurrectionnel contre l’ordre colonial.

Figure mystique et inspirante, elle s’opposait frontalement aux injustices imposées par les autorités : taxes exorbitantes, travail forcé, réquisitions abusives… Selon la légende, Maria N’koi, dont le nom évoque le léopard, symbole de force et de ruse, s’entourait de ces fauves, incarnant ainsi une puissance indomptable. Elle soignait avec des remèdes traditionnels, mais ses « ordonnances » allaient bien au-delà de la médecine : elle appelait à la révolte, dénonçait les colons comme les véritables responsables des souffrances du peuple congolais.

Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, elle prophétise même la défaite des Belges face aux Allemands, un discours subversif qui galvanise les foules. Ses paroles enflamment les esprits, ses rassemblements attirent de plus en plus de monde. Elle devient, pour les autorités, une menace trop grande.

Maria N’koi sera finalement arrêtée et déportée par les autorités coloniales. Mais son combat, ancré dans une vision à la fois spirituelle, politique et sociale, reste un symbole puissant de la résistance féminine congolaise. Dans l’histoire des luttes anticoloniales, elle fut l’une des premières à brandir la parole comme une arme, et la guérison comme une forme de libération.

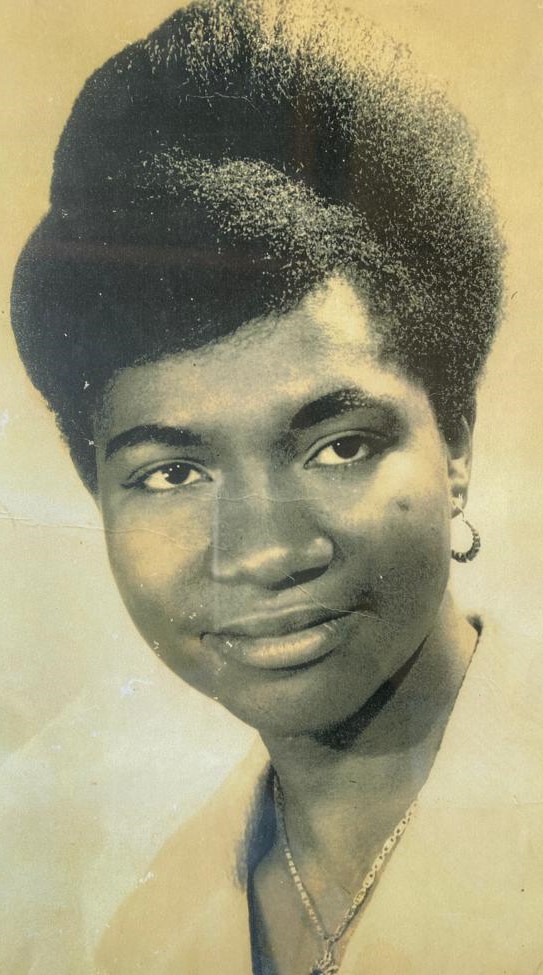

Léonie Abo

Léonie Abo : sage-femme du peuple et combattante de l’ombre

Née en 1945 à Malungu, dans la province du Kwilu, Wassis Hortense Léonis Abo, plus connue sous le nom de Léonie Abo, a grandi dans un pays sous domination coloniale, dans un contexte de bouleversements sociaux profonds. Orpheline dès la naissance, sa mère étant décédée en la mettant au monde, on lui donne le nom « Abo », signifiant « deuil » en langue Babumda. Un mot lourd de sens, qui accompagnera toute sa vie.

Dès l’âge de 14 ans, en 1959, elle est arrachée à son adolescence par un mariage forcé avec Gaspar Mumputu, un homme violent. Dans cet enfer domestique, elle découvre une échappatoire : l’engagement politique. Cette même année, le Parti Solidaire Africain voit le jour, et Léonie, encore adolescente, est fascinée par ses idées anticoloniales et son combat pour l’indépendance du Congo.

Avant de devenir une figure de la rébellion, Léonie Abo suit une formation d’assistante sage-femme et d’infirmière pédiatrique au sein du Foreami (Fonds Reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes), dirigé par la reine de Belgique elle-même. En 1957, elle fait partie de la première promotion de cette initiative destinée à soigner les Congolais.

En 1963, sa vie bascule. Enlevée de force par des rebelles en raison de ses compétences médicales, elle est emmenée dans le maquis où elle croise le destin d’un autre résistant : Pierre Mulele, ancien ministre de Lumumba et chef de la rébellion muleliste. Une histoire d’amour naît au cœur de la guerre. Mais Léonie Abo n’est pas simplement la compagne du chef insurgé, elle devient elle-même une actrice clé de la lutte.

Dans la brousse, elle soigne, commande, se bat. Responsable du service de santé des troupes rebelles et chef d’arrière-garde, elle incarne l’alliance du soin et de la résistance armée. Une femme au fusil, une sage-femme devenue combattante. Une survivante aussi.

Après l’assassinat brutal de Pierre Mulele en 1968 à Kinshasa, elle est emprisonnée par le régime de Mobutu. Libérée un an plus tard, elle s’exile au Congo-Brazzaville, où elle vivra jusqu’à la chute de la dictature en 1997.

Aujourd’hui âgée de 78 ans, Léonie Abo continue de transmettre la mémoire vive de cette période trouble. Dans le film documentaire Abo, une femme du Congo du réalisateur Mamadou Djim Kola, elle livre un témoignage bouleversant et précieux sur la colonisation, la rébellion et la place des femmes dans les luttes armées.

Léonie Abo est bien plus qu’un nom de l’histoire : elle est la mémoire vivante d’un Congo en lutte, une femme debout dans la tourmente.

Joséphine Siongo : une voix de femme dans la cité coloniale

Dans le tumulte des dernières années de la colonisation belge, alors que les voix congolaises commencent timidement à se faire entendre dans l’espace politique, une femme se distingue par son courage et sa détermination : Joséphine Siongo.

En 1956, elle entre dans l’Histoire en devenant la première Congolaise à siéger au conseil municipal de Léopoldville, l’actuelle Kinshasa. À une époque où les instances politiques sont encore largement réservées aux hommes, et dominées par les autorités coloniales, sa présence marque une rupture symbolique forte : celle d’une femme noire, congolaise, prenant part aux affaires de la cité.

Mais son engagement ne s’arrête pas là. En 1957, elle est nommée déléguée congolaise auprès de l’Union mondiale des organisations féminines catholiques. Par cette nomination, elle devient la voix des Congolaises sur la scène internationale, portant les préoccupations des femmes d’un pays encore sous tutelle, mais en pleine ébullition sociale et politique.

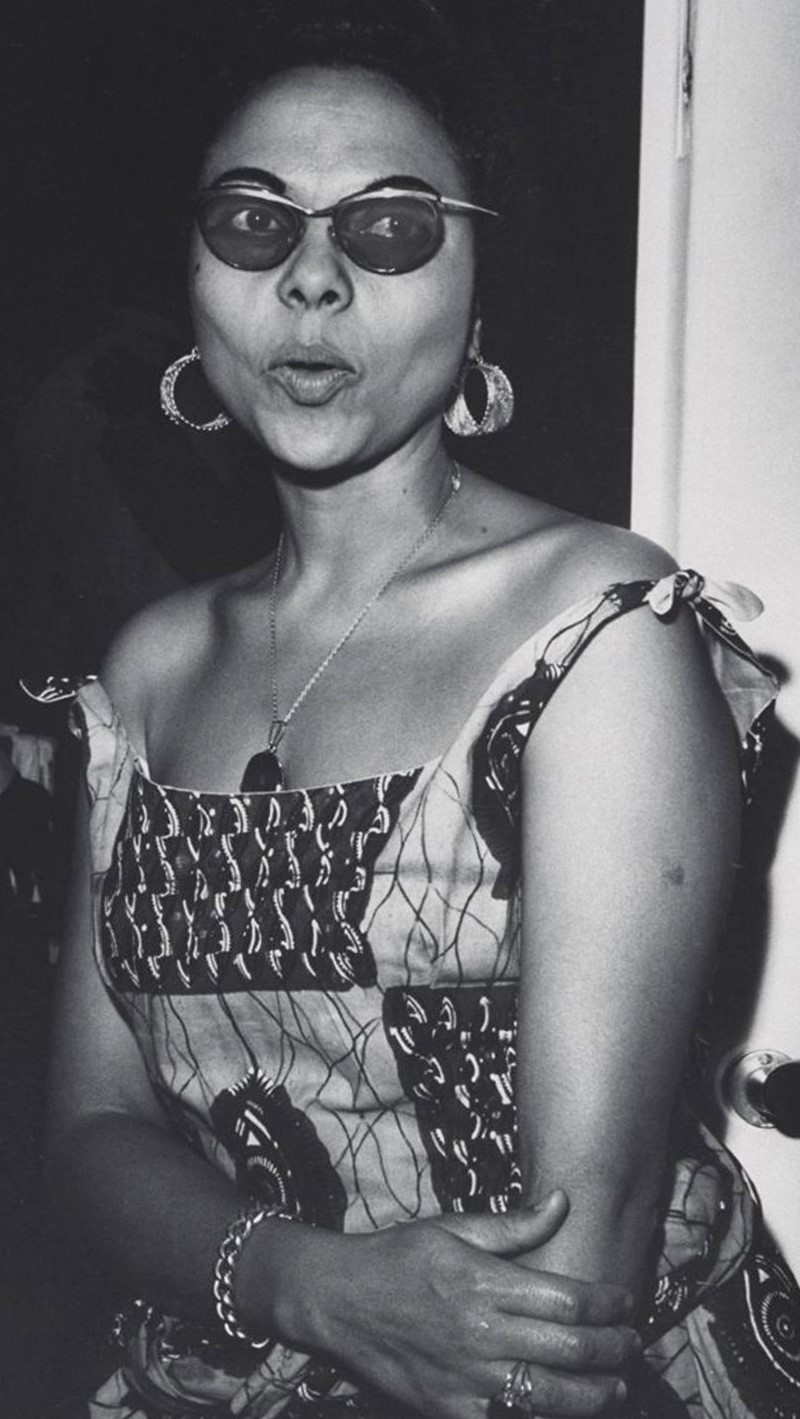

Andrée Blouin : la Pasionaria noire des indépendances africaines

Grande oratrice, stratège politique et infatigable militante panafricaine, Andrée Blouin fut l’une des voix les plus puissantes et les plus audacieuses des luttes anticoloniales en Afrique francophone. Une femme de feu, qui a traversé les frontières et les barricades pour faire entendre celles que l’histoire voulait réduire au silence.

Née le 16 décembre 1921 dans le village de Bessou, en République centrafricaine, elle porte à sa naissance le nom d’Andrée Madeleine Gerbillat. Fille de Joséphine Wouassimba, une jeune Banziri de 14 ans, et de Pierre Gerbillat, un commerçant français, elle est issue d’une union marquée par les rapports inégaux de la société coloniale. Métisse dans un monde ségrégué, elle connaîtra très tôt l’humiliation et la marginalisation, expérience fondatrice de sa révolte contre les discriminations raciales.

Dans les années 1950, sa colère devient action. Elle s’engage activement en Guinée aux côtés de Sékou Touré et participe à la mobilisation qui mène à l’indépendance du pays en 1958. Peu après, elle met le cap sur l’ex-Congo belge, où elle rejoint le Parti Solidaire Africain (PSA) d’Antoine Gizenga. Là encore, elle ne tarde pas à faire entendre sa voix.

Le 8 avril 1960, à quelques semaines de l’indépendance du Congo, elle fonde le Mouvement Féminin pour la Solidarité Africaine, une organisation vouée à la mobilisation des femmes dans la lutte anticoloniale. Elle sillonne les villes, galvanise les foules, multiplie les discours enflammés. Grâce à sa verve et à son énergie, elle contribue à la victoire électorale de l’alliance entre le PSA et le Mouvement National Congolais (MNC) de Patrice Lumumba.

Séduit par sa force de conviction et son talent d’organisatrice, Lumumba la nomme cheffe du protocole de son gouvernement et lui confie la rédaction de plusieurs discours officiels. En coulisses, elle devient sa conseillère, son alliée politique. Le peuple la surnomme bientôt « la femme derrière Lumumba ».

Mais son ascension est brutalement interrompue. Après l’assassinat de Lumumba en janvier 1961, Andrée Blouin est expulsée du Congo. Commence alors un long exil. De l’Algérie à la Suisse, elle continue son combat en faveur de l’unité africaine, des droits des femmes et de la justice sociale.

Dans son autobiographie, Mon pays, l’Afrique : Autobiographie de la Pasionaria noire, elle livre un récit rare et bouleversant. Celui d’une femme qui, contre tous les obstacles ( le racisme, le sexisme, l’exclusion) a choisi de se battre pour l’émancipation d’un continent.

Andrée Blouin s’éteint à Paris le 9 avril 1986, loin de son Afrique natale. Mais sa voix, son verbe, sa flamme continuent de traverser le temps, comme un souffle de liberté.

Joséphine Swale Maya Kapongo : la militante de la première heure du MNC

Aide-soignante de profession, Joséphine Swale a intégré le Mouvement National Congolais/Lumumba (MNC/L) dès sa création le 5 octobre 1958. Elle s’y engage avec ferveur aux côtés de figures majeures telles que Patrice Lumumba, Cyrille Adoula et Joseph Ileo. Dans ce parti naissant, où les hommes dominent le bureau politique, Joséphine Swale s’impose par son intelligence, sa loyauté et son engagement sans faille. Elle est l’une des rares femmes à occuper une position stratégique dans les coulisses de l’organisation, une présence à la fois discrète et essentielle.

Mais, comme tant d’autres femmes militantes de l’époque, elle est victime de l’invisibilisation. Malgré le respect qu’elle inspire à ses compagnons de lutte, elle ne sera pas retenue pour participer à la Table ronde de Bruxelles, convoquée à la fin des années 1950 pour discuter de l’avenir politique du Congo avec la Belgique. Un rendez-vous historique d’où elle fut absente, comme tant d’autres figures féminines éclipsées par l’écriture masculine de l’Histoire.

Oubliée des grands récits, elle n’en reste pas moins une pionnière de la résistance politique congolaise. Une femme de conviction, restée debout dans l’ombre.

Marie Kanza : l’ombre loyale de la résistance

À l’ombre des figures illustres de sa fratrie (Sophie Kanza, première femme ministre de la RDC, et Thomas Kanza, premier universitaire congolais diplômé de Belgique), Marie Kanza trace un chemin bien à elle : discret, mais essentiel.

Première infirmière congolaise noire du Congo belge, Marie Kanza mêle soin et subversion. Selon le document The Founding Mothers. Pioneering for Africa’s Independence, elle aurait joué un rôle stratégique dans les réseaux souterrains du combat indépendantiste, agissant comme agent de renseignement dans les années de tension précédant l’indépendance. Son allié ? Un avocat français établi en France, acquis à la cause congolaise. Marie Kanza servait de lien entre Kinshasa et Brazzaville, cachant l’argent des cotisations dans ses vêtements, traversant le fleuve, risquant l’arrestation à chaque passage. Elle transportait des fonds, des messages, de l’espoir, en silence, avec une détermination tranquille.

Son engagement, invisible aux yeux de la presse coloniale et souvent omis dans les récits officiels, fut pourtant déterminant pour soutenir les efforts juridiques et politiques menés depuis l’étranger. Aujourd’hui encore, son nom reste moins connu que celui de ses illustres proches. Et pourtant, sans les femmes comme elle, la marche vers l’indépendance aurait peut-être vacillé.

Julienne Mbengi : la voix des femmes bakongo dans la tempête coloniale

À une époque où les femmes étaient tenues à l’écart des arènes politiques, Julienne Mbengi a fondé un espace autonome de parole et d’action. En 1958, en plein bouillonnement nationaliste, elle crée la FABAKO (Femmes de l’Alliance des Bakongo), une organisation féminine liée à l’ABAKO, le puissant mouvement politique et culturel du Bas-Congo, dirigé par Joseph Kasa-Vubu, futur président de la République.

La FABAKO se veut un relais des revendications des femmes bakongo, un espace de mobilisation dans les quartiers, les marchés, les églises, là où se forge aussi le destin d’un peuple.

Pourtant, malgré ses liens idéologiques avec l’ABAKO, la FABAKO ne sera jamais reconnue comme une branche officielle du parti. Une marginalisation révélatrice des tensions persistantes entre les sphères masculines du pouvoir et les initiatives féminines autonomes. Le combat des femmes, comme souvent, devra se faire en parallèle, dans les marges du récit officiel.

Louise Efoli : la plume tranchante de La Voix du Congolais

En 1956, dans un Congo encore sous domination coloniale, Louise Efoli a rédigé le deuxième article jamais publié par une femme dans La Voix du Congolais, prestigieux périodique fondé par l’administration coloniale mais devenu, peu à peu, une tribune pour les intellectuels congolais dits évolués.

Mais, Louise Efoli a aussi remis en cause ces mêmes évolués, ces hommes qui clament leur modernité, leur soif de liberté, leur rejet du joug colonial, tout en perpétuant, à l’égard des femmes, des pratiques et des discours empreints de condescendance. Dans un texte lucide et audacieux, elle a dénoncé les contradictions de ces élites masculines, qui prônent l’émancipation tout en refusant aux femmes congolaises une parole autonome.

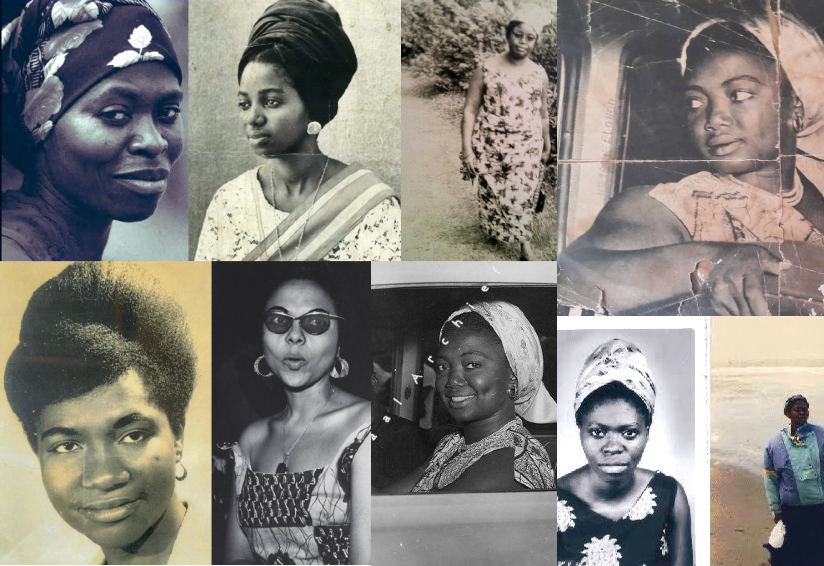

Les dix héroïnes oubliées : un front féminin clandestin pour la paix et la reconnaissance

Dans l’ombre des grands hommes de l’indépendance africaine, un groupe de dix femmes congolaises s’est levé, unies par un même combat : la paix et la reconnaissance du Congo sur la scène africaine. The Founding Mothers. Pioneering for Africa’s Independence révèle leur histoire peu connue, mais essentielle.

Issue de différents mouvements et associations politiques, souvent en désaccord, ces femmes ont su dépasser leurs différences pour se mobiliser ensemble. Au lendemain de l’indépendance, alors que le pays est déchiré par la guerre civile et la rébellion sous le régime Tshombé, elles entreprennent un voyage audacieux : rencontrer Kwame Nkrumah, président du Ghana, où plusieurs rebelles congolais avaient trouvé refuge après l’assassinat tragique de Patrice Lumumba.

Leur message est simple et poignant : « Ne soutenez pas la rébellion, nos enfants meurent sur le front». Cette requête bouleverse Nkrumah, qui leur accorde son soutien. Mais leur combat ne s’arrête pas là. En 1964, lorsque le Congo est exclu de la conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), elles prennent à nouveau les devants. Ce collectif, formé de Marie Thérèse Ilondo, Anna Kembe, Joséphine Maya Kapongo, Antoinette Kidawaza, Anne Mukanda, Marie Jeanne Feza, Véronique Kani, Emily Ekwekele, Marie Ofela et Victorine Njoli, se rend en Égypte pour plaider la cause congolaise.

Pour renforcer leur position, elles mènent une grève de la faim, un acte symbolique puissant qui attire l’attention des délégués et des médias. Leur détermination paie : la délégation congolaise est finalement admise parmi les membres de l’OUA, un pas crucial vers la reconnaissance internationale et la restauration de la dignité de leur pays.

Ces femmes, souvent absentes des livres d’histoire, sont des pionnières silencieuses. Leur courage et leur solidarité ont aidé à tisser les premières briques d’une diplomatie féminine engagée, porteuse d’espoir et de réconciliation dans un contexte politique tourmenté.

Véronique Kani deviendra la première femme bourgmestre de la ville de Kinshasa. Elle a été nommée bourgmestre de la commune de Bandalungwa.

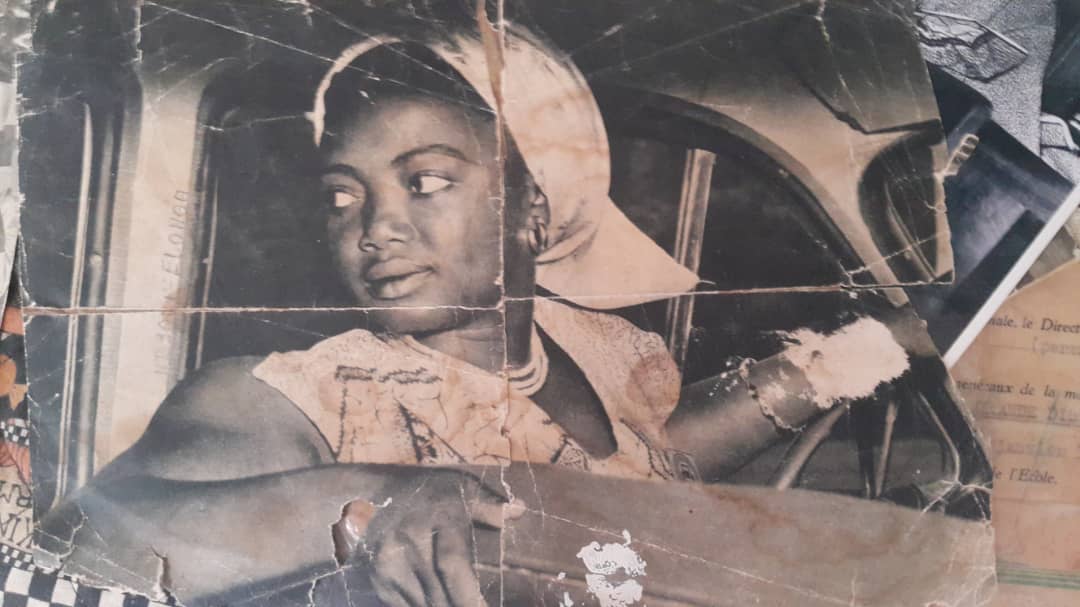

Pour sa part, Victorine « Vicky » Njoli Lokenga, à seulement 21 ans, deviendra la première femme congolaise à obtenir un permis de conduire, le 25 janvier 1955, à l’école de formation des conducteurs de Léopoldville, l’actuelle Kinshasa. Elle décroche ce permis avec la mention grande distinction, réussissant brillamment toutes les épreuves, mais elle devient aussi la première Congolaise à conduire une voiture, symbole fort d’émancipation et d’indépendance.

Parallèlement, Victorine Njoli fait preuve d’un esprit entrepreneurial remarquable en lançant une entreprise prospère de couture, alliant ainsi modernité et tradition. Son parcours illustre avec éclat le rôle des femmes pionnières qui, par leurs audaces et leurs succès, ont ouvert la voie à de nouvelles libertés pour les générations futures.